AI 시대, 왜 가상서버가 아닌 쿠버네티스 가 정답일까요?

AI·LLM 시대, 가상서버의 한계를 넘어 쿠버네티스로 운영을 표준화·완전 자동화하는 이유와 전환 기준을 알아보세요!

2025년 09월 29일

AI 시대, 왜 가상서버가 아닌 쿠버네티스가 정답일까요?

오늘날 우리는 ChatGPT로 대표되는 거대 언어 모델(LLM)이 촉발한 인공지능(AI) 혁명의 한가운데에 서 있습니다. 이 거대한 변화의 물결은 비즈니스의 본질뿐만 아니라, 그 비즈니스를 뒷받침하는 IT 운영(Operations)의 패러다임까지 근본적으로 바꾸어 놓고 있습니다.

많은 분들이 ‘AI를 어떻게 우리 시스템 운영에 접목할 수 있을까?’를 고민하고 계십니다. 이때 가장 먼저 마주하는 질문은 바로 ‘어떤 인프라 환경이 AI 기반 자동화에 가장 적합한가?’일 것입니다. 오랫동안 IT 인프라의 표준으로 자리 잡아 온 가상서버(VM) 환경이 과연 AI 시대에도 유효할까요?

결론부터 말씀드리면, AI가 가져올 완전 자동화의 미래를 온전히 누리기 위해서는 가상서버를 넘어 쿠버네티스(Kubernetes) 환경으로의 전환이 필수적입니다. 오늘 이 글에서는 왜 그런지, 그리고 이 전환이 어떻게 IT 운영의 미래를 여는 열쇠가 되는지에 대해 심도 있게 이야기해보고자 합니다. LLM, AI, VibeOps, 쿠버네티스, 클라우드 네이티브와 같은 개념이 익숙하지 않은 분들을 위해 차근차근 설명해 드리겠습니다.

1. 전통적인 서버 관리 방식의 한계: 가상서버와 물리서버

먼저 우리가 오랫동안 익숙하게 사용해 온 가상서버나 물리서버 환경을 떠올려 보시죠. 새로운 서비스를 배포하기 위해 우리는 어떤 과정을 거쳤나요?

전통적인 물리서버·가상서버 운영은 ‘호스트 단위(서버 단위)’의 사고방식 위에서 움직입니다. OS 설치, 패키지/라이브러리 배포, 미들웨어 튜닝, 애플리케이션 설정이 각각의 서버에 묶여 있고, 구성 변경은 SSH·RDP 같은 채널로 들어가 스크립트나 에이전트를 통해 “명령을 밀어넣는(push)” 절차로 처리합니다.

서버 관리자는 가상서버를 할당받은 후, SSH와 같은 터미널 클라이언트를 통해 서버에 직접 접속합니다. 그 후 운영체제(OS)를 설치하고, 보안 패치를 적용하며, 웹서버(Apache, Nginx)나 WAS(Tomcat, JBoss) 같은 미들웨어를 설치하고 복잡한 설정 파일을 일일이 수정합니다. 마지막으로 애플리케이션 코드를 배포하고, 방화벽 설정을 변경하는 등 수많은 명령어를 순차적으로 입력해야 비로소 하나의 서비스가 완성됩니다.

이러한 방식을 기술 용어로 ‘명령형(Imperative) 방식’이라고 합니다. 이는 목표 상태에 도달하기 위해 ‘어떻게(How)’ 해야 하는지, 그 절차와 명령을 하나하나 시스템에 지시하는 방식입니다. 마치 요리사에게 “양파를 썰어라, 팬을 달궈라, 기름을 둘러라” 하고 단계별로 지시하는 것과 같습니다.

이 방식은 오랜 시간 검증되었지만, 오늘날의 동적인 IT 환경에서는 몇 가지 명확한 한계를 드러냅니다.

- ‘스노우플레이크(Snowflake) 서버’ 문제: 수작업으로 구성된 서버들은 시간이 지남에 따라 각기 다른 설정과 패치 이력을 갖게 되어, 눈송이처럼 제각기 다른 ‘스노우플레이크 서버’가 됩니다. 이는 장애 발생 시 원인 파악을 어렵게 하고, 일관성 있는 관리를 불가능하게 만듭니다.

- 느린 확장성과 비효율성: 트래픽이 급증할 때 서버를 증설하려면 앞서 말한 복잡한 과정을 처음부터 반복해야 합니다. 이는 많은 시간과 노력을 요구하며, 비즈니스의 민첩성을 심각하게 저해합니다.

- 장애 대응의 어려움: 특정 서버에 장애가 발생하면, 관리자가 직접 원인을 분석하고 복구 절차를 수행해야 합니다. 이 과정에서 서비스 중단 시간(Downtime)이 길어질 수밖에 없습니다.

2. 전통 환경에서의 AI 자동화: 단편적이고 파편화된 접근

“그렇다면 이러한 가상서버 환경에 AI를 도입하면 되지 않을까요?” 물론 가능합니다. 이미 Ansible, Chef, Puppet과 같은 구성 관리 도구를 활용해 반복적인 설치 및 설정 작업을 자동화하고 있으며, AI는 이러한 스크립트를 생성하거나 실행하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

예를 들어, “Tomcat 8.5 버전을 CentOS 7 서버 10대에 설치하고, 기본 포트를 8080으로 설정하는 스크립트를 만들어줘”라고 AI에게 요청하면, 훌륭한 Ansible 플레이북 코드를 생성해 줄 것입니다. 이는 분명 과거보다 진일보한 방식입니다.

하지만 이것이 우리가 AI 시대에 기대하는 ‘지능형 운영’의 완성된 모습일까요? 아닙니다. 이 방식은 여전히 ‘명령형’ 패러다임의 연장선에 있습니다. AI가 하는 역할은 사람이 하던 수작업 명령을 조금 더 빠르고 정확하게 ‘대신’ 실행해 주는 똑똑한 비서 수준에 머무릅니다.

가장 큰 문제는 중앙에서 전체 시스템의 상태를 통제하고 관리할 ‘컨트롤 플레인(Control Plane)’이 부재하다는 점입니다. AI가 시스템 전체의 상태를 파악하려면 개별 서버에 일일이 접속해서 정보를 수집하고, 변경 사항을 적용해야 합니다. AI는 각 서버를 독립된 섬으로 인식할 뿐, 이 섬들이 모여 이루는 ‘전체 군도’의 조감도를 보지 못합니다. 이로 인해 AI는 다음과 같은 단편적인 작업만 수행할 수 있습니다.

- 특정 서버의 CPU 사용량이 임계치를 넘으면 경고 알림 보내기

- 정해진 시간에 모든 서버에 보안 패치 스크립트 실행하기

- 로그 파일에서 특정 에러 패턴을 찾아 보고서 생성하기

이는 시스템 전체의 맥락을 이해하고, 운영자의 ‘의도’를 파악하여 복합적인 문제를 자율적으로 해결하는 진정한 의미의 지능형 운영과는 거리가 멉니다.

3. 쿠버네티스의 등장: 완전 자동화를 위한 기반

바로 이 지점에서 쿠버네티스가 게임 체인저로 등장합니다. 쿠버네티스는 컨테이너화된 애플리케이션을 자동으로 배포, 확장 및 관리해 주는 오픈소스 플랫폼입니다. 하지만 쿠버네티스의 진정한 가치는 단순히 컨테이너를 관리하는 것을 넘어, IT 인프라를 관리하는 방식을 근본적으로 바꾸었다는 데 있습니다.

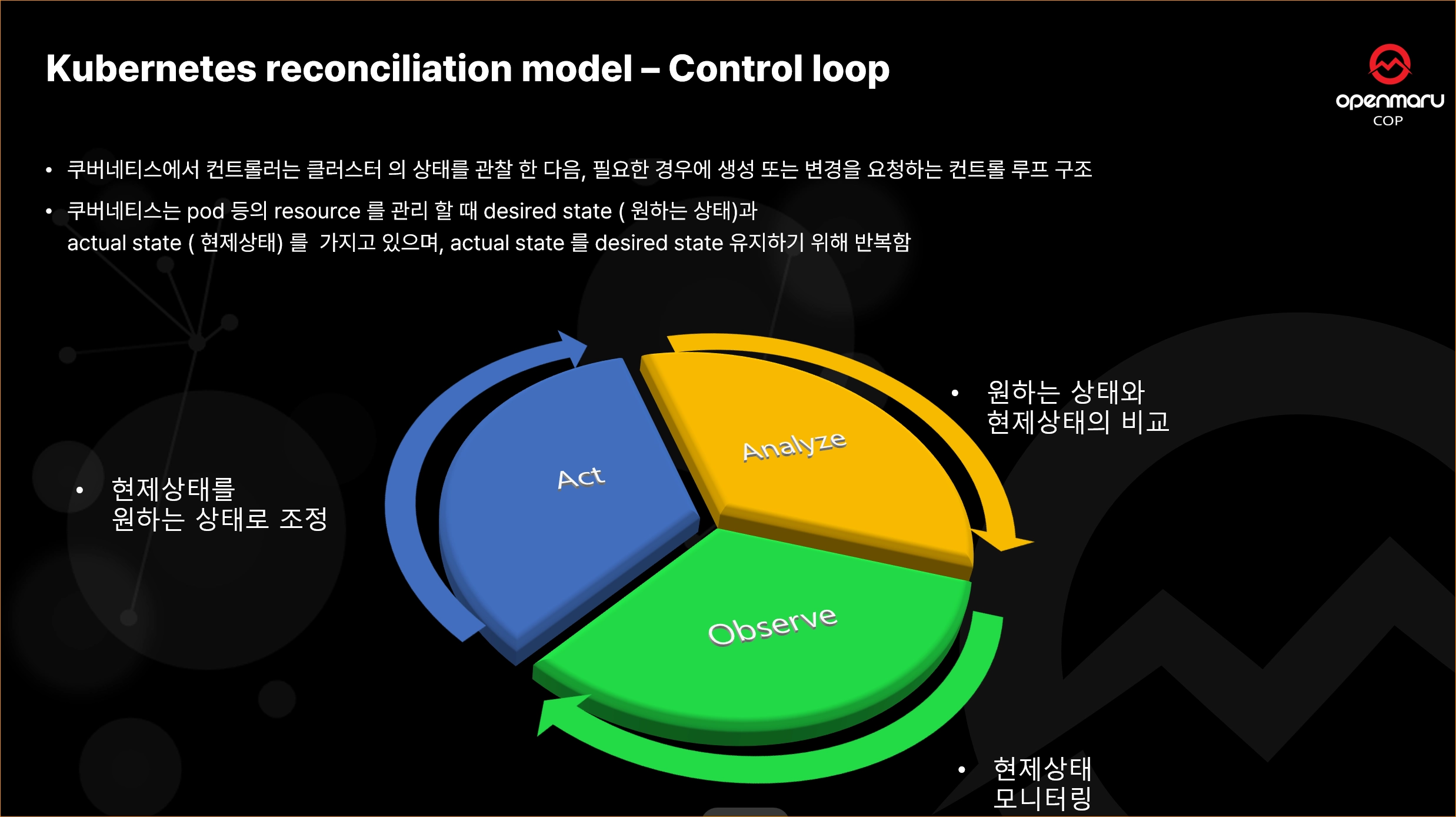

쿠버네티스는 ‘명령형’이 아닌 ‘선언형(Declarative) 방식’으로 동작합니다. 이는 ‘어떻게’를 지시하는 대신, 우리가 원하는 ‘최종 상태(Desired State)’가 무엇인지를 시스템에 선언하는 방식입니다.

예를 들어, “웹 서버 애플리케이션을 3개의 복제본으로 항상 실행시켜 줘. 만약 하나가 중단되면 즉시 새로 하나를 만들어 3개를 유지해야 해”라고 YAML 형식의 설정 파일에 선언하여 쿠버네티스에 전달하면, 쿠버네티스의 ‘컨트롤 플레인’이 현재 상태(Current State)를 지속적으로 감시하며 우리가 선언한 최종 상태와 일치하도록 모든 작업을 자율적으로 수행합니다. 우리는 더 이상 “1번 서버에 컨테이너 띄워, 2번 서버에도 띄워…”라고 명령할 필요가 없습니다.

이 ‘선언형’ 패러다임과 중앙 집중적인 ‘컨트롤 플레인’의 존재가 바로 AI 기반 완전 자동화를 가능하게 하는 핵심 열쇠입니다.

쿠버네티스는 단일 API 서버를 중심으로, 사용자가 선언한 원하는 상태(desired state) 를 컨트롤러가 지속적으로 조율(reconcile) 하며 실제 상태를 맞춰 갑니다. 배포(Deployment)·잡(Job)·오토스케일러(HPA)·네트워킹·스토리지까지 모두가 API 리소스로 표준화되어 있어, “무엇을 원하는지”만 기술하면 컨트롤 루프가 나머지를 처리합니다. 이 구조는 사람의 명령을 한 번 실행하고 끝나는 ‘절차형 자동화’가 아니라, 상태 일치가 보장되는 폐루프 자동화 입니다. 여기에 오퍼레이터(Operator) 패턴을 결합하면 데이터베이스, 메시징, GPU 드라이버 같은 복잡 영역도 CRD+컨트롤러로 소프트웨어적으로 관리·치유됩니다. Git을 단일 사실 소스(Single Source of Truth)로 쓰는 GitOps 까지 더하면, AI가 생성한 변경(PR/패치)을 선언적으로 검증·적용하는 안전한 경로 가 열립니다.

4. VibeOps: LLM과 쿠버네티스의 만남이 여는 새로운 시대

이제 AI, 특히 LLM이 쿠버네티스 환경과 만났을 때 어떤 놀라운 일이 벌어지는지 살펴보겠습니다. 이것이 바로 차세대 IT 운영 모델인 VibeOps(Vibe + Operations)의 핵심입니다.

VibeOps는 기존의 AIOps가 데이터 패턴 분석과 자동화에 초점을 맞춘 것을 넘어, LLM의 언어 이해 능력을 통해 운영자의 ‘의도(Vibe)’와 시스템의 ‘맥락(Context)’을 파악하고, 이를 ‘선언’으로 변환하여 쿠버네티스에 전달하는 한 차원 높은 운영 방식입니다.

운영자는 자연어로 “문제 있는 파드 보여줘” “지금 장애 원인 요약하고 즉시 조치까지 실행해”라고 요청하고, LLM은 모니터링·로그·트레이스·이벤트를 상관 분석하여 원인과 근거를 설명한 뒤, 쿠버네티스 API/GitOps 경로로 변경을 검증 가능한 형태로 제안·적용합니다. 이 접근은 단순 경보를 넘어 루트원인 분석, 예방 알림, 표준 조치의 자동화 를 구현합니다. 가상서버 환경에서는 상상할 수 없었던 VibeOps의 작동 예시를 보여드리겠습니다.

운영자: (자연어 채팅으로) “방금 시작된 마케팅 캠페인 때문에 결제 서비스에 부하가 몰리고 응답 시간이 느려지고 있어. 즉시 안정적으로 확장해 줘.”

이 요청을 받은 VibeOps 시스템은 다음과 같이 행동합니다.

1) 의도 파악 (LLM): LLM은 “결제 서비스”, “부하”, “느려짐”, “확장”이라는 키워드를 통해 운영자가 ‘결제 서비스의 성능 저하 문제를 해결하기 위해 리소스를 늘리길 원한다’는 의도를 파악합니다.

2) 맥락 분석 (데이터 통합): 시스템은 모니터링 도구(APM)와 연동하여 실제 ‘결제 서비스’의 CPU, 메모리 사용량, 응답 시간(Latency), 트랜잭션 수(TPS) 데이터를 실시간으로 분석합니다. 이를 통해 문제의 심각성과 원인을 구체적으로 확인합니다.

3) 해결책 생성 (LLM + Kubernetes): LLM은 분석된 데이터를 바탕으로, 쿠버네티스에서 ‘결제 서비스’를 담당하는 ‘Deployment’의 복제본(Replica) 수를 현재 3개에서 10개로 늘리는 것이 최적의 해결책이라고 판단합니다.

4) 자동 실행 (선언): 시스템은 이 판단을 기반으로 replicas: 10 이라는 내용이 담긴 업데이트된 설정(YAML)을 생성하여 쿠버네티스 컨트롤 플레인(API 서버)에 ‘선언’합니다.

5) 자율 운영 (Kubernetes): 쿠버네티스는 이 선언을 받아, 즉시 7개의 새로운 결제 서비스 컨테이너(Pod)를 가장 여유 있는 서버(Node)에 자동으로 배치하여 총 10개의 복제본을 유지합니다.

이 모든 과정이 운영자의 자연어 한마디로 단 몇 초, 몇 분 안에 완료됩니다. 운영자는 더 이상 수많은 대시보드를 넘나들며 데이터를 분석하고, 복잡한 명령어를 입력할 필요가 없습니다. 마치 숙련된 지휘관처럼 의도를 전달하기만 하면, AI 부관(VibeOps)이 쿠버네티스 군대(인프라)를 일사불란하게 지휘하여 임무를 완수하는 것입니다.

이는 중앙 집중형 컨트롤 플레인을 통해 전체 시스템을 ‘선언’ 하나로 제어할 수 있는 쿠버네티스이기에 가능한 일입니다. 파편화된 가상서버 환경에서는 AI가 각 서버의 상태를 개별적으로 파악하고 명령을 내려야 하므로, 이러한 유기적이고 총체적인 대응이 원천적으로 불가능합니다.

AI는 쿠버네티스 시대를 더욱 가속화할 것입니다

지금까지 우리는 전통적인 가상서버 환경의 한계와, 쿠버네티스가 어떻게 AI 기반 지능형 운영(VibeOps)의 필수적인 토대가 되는지를 살펴보았습니다.

정리하자면, AI 시대의 IT 운영은 단순히 스크립트를 자동 실행하는 수준을 넘어, 시스템 전체의 맥락 속에서 운영자의 의도를 이해하고 자율적으로 최적의 상태를 유지하는 방향으로 진화하고 있습니다. 이러한 진화를 현실로 만들기 위해서는 AI가 소통하고 제어할 수 있는 중앙 집중적이고 선언적인 관리 체계가 반드시 필요하며, 현재로서는 쿠버네티스가 그 가장 강력하고 표준화된 해답입니다.

앞으로 기업들은 AI를 통해 운영 효율성을 극대화하기 위해 더욱 적극적으로 클라우드 네이티브와 쿠버네티스 환경으로의 전환을 서두를 것입니다. 즉, AI의 발전이 역설적으로 쿠버네티스의 도입을 더욱 가속화하는 선순환 구조가 만들어질 것입니다.

IT 인프라의 미래를 고민하고 계신다면, 이제는 ‘가상서버를 어떻게 더 잘 관리할까’가 아닌, ‘어떻게 쿠버네티스 위에서 AI와 함께 시너지를 낼 것인가’를 질문해야 할 때입니다. 쿠버네티스는 더 이상 선택이 아닌, AI 시대를 선도하기 위한 필수적인 기반입니다.