The Twelve-Factor App 이란 무엇인가요?

Twelve-Factor App은 MSA, 컨테이너, 쿠버네티스 등에서 유연하고 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는 12가지의 소프트웨어 설계 원칙입니다.

2025년 09월 04일

The Twelve-Factor App: 현대 클라우드 네이티브 애플리케이션 길잡이

우리는 현대적인 소프트웨어 개발과 배포, 특히 MSA(마이크로서비스 아키텍처), 쿠버네티스, 그리고 클라우드 네이티브 환경을 이야기할 때 결코 빼놓을 수 없는 핵심적인 방법론, ‘The Twelve-Factor App(12요소 앱)’에 대해 깊이 있게 탐색해보고자 합니다.

이 글은 단순히 12가지 원칙을 나열하는 것을 넘어, 이 방법론이 왜 탄생했으며, 어떤 문제를 해결하고, 오늘날 우리가 만드는 소프트웨어에 어떤 의미를 갖는지 전문가의 시선으로 풀어내는 안내서가 될 것입니다. 이 글을 통해 여러분의 팀이 더 견고하고, 유연하며, 확장 가능한 애플리케이션을 구축하는 데 필요한 통찰을 얻으시길 바랍니다.

The Twelve-Factor App 이란 무엇인가요?

Twelve-Factor App은 전통적인 애플리케이션을 현대적인 클라우드 네이티브 환경 즉, MSA, 컨테이너, 쿠버네티스 등에서 유연하고 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는 12가지의 소프트웨어 설계 원칙입니다. 이 원칙들은 Heroku가 SaaS 플랫폼을 운영하면서 얻은 실전 경험에 기반하여 정립된 것이며, 오늘날에는 클라우드 네이티브 아키텍처의 사실상 표준으로 자리 잡고 있습니다.

“The Twelve-Factor App” 에 소개된 내용을 번역하면 다음과 같습니다.

현대 소프트웨어는 일반적으로 웹 애플리케이션 혹은 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS) 형태로 제공됩니다.

Twelve-Factor App은 이러한 SaaS 애플리케이션을 개발하기 위한 하나의 방법론입니다.

The Twelve-Factor App 목표

- 신규 개발자가 프로젝트에 참여할 때, 설정 자동화를 선언형 방식으로 처리하여 시간과 비용을 최소화할 수 있도록 한다.

- 애플리케이션이 실행되는 운영체제와는 깔끔한 계약(인터페이스)을 유지하여, 다양한 실행 환경 간 최대의 이식성(portability)을 제공한다.

- 현대적인 클라우드 플랫폼에 배포 가능한 구조로 설계하여, 물리적인 서버나 시스템 관리가 필요 없도록 한다.

- 개발 환경과 운영 환경 간의 차이를 최소화하여, 지속적인 배포(Continuous Deployment)가 가능하고 민첩한 개발이 이뤄지도록 한다.

- 툴링, 아키텍처, 개발 방식의 큰 변경 없이도 확장 가능하도록 만들어, 수평적 확장이 자연스럽게 이루어지도록 한다.

Twelve-Factor 방법론은 어떤 프로그래밍 언어로 작성된 앱에도 적용 가능하며, 데이터베이스, 메시지 큐, 메모리 캐시 등 다양한 백엔드 서비스와의 조합에서도 유연하게 활용될 수 있습니다.

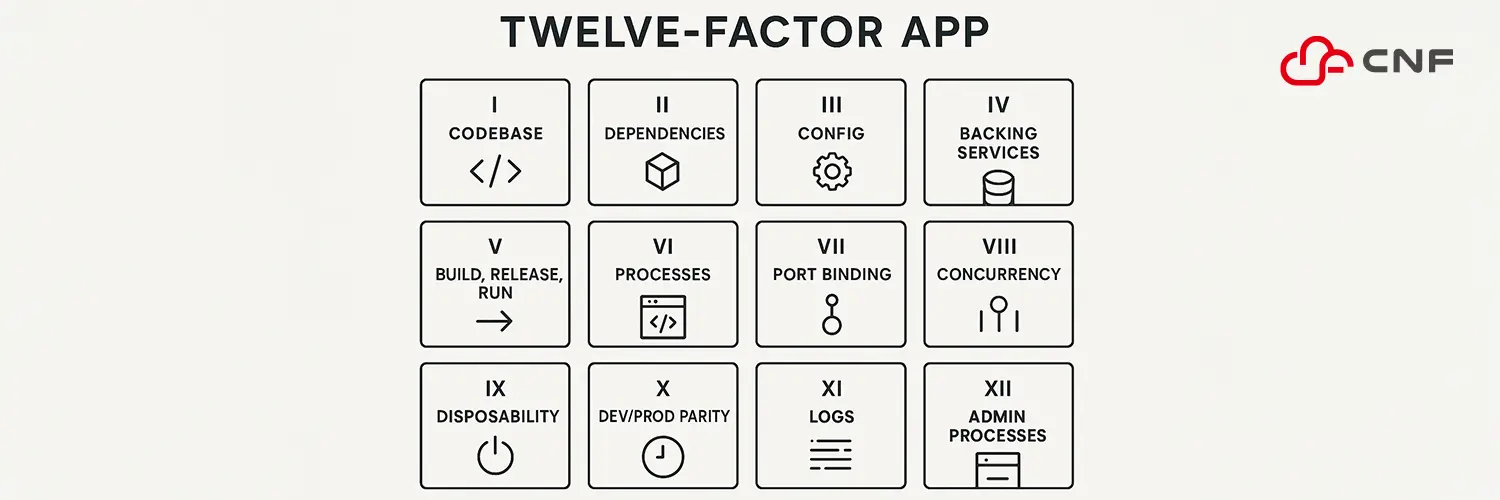

The Twelve-Factor App 12가지 원칙

| I. Codebase (코드베이스) | 모든 서비스는 단일한 코드 저장소에서 관리되어야 하며, 배포 환경마다 별도의 복제본을 사용합니다. |

| II. Dependencies (의존성) | 라이브러리나 패키지 등 외부 의존성은 명확히 선언하고, 격리된 환경에서 관리해야 합니다. |

| III. Config (설정) | 설정은 코드에서 분리되어야 하며, 환경 변수 등 외부에서 관리되어야 합니다. |

| IV. Backing services (백엔드 서비스) | DB, 메시지 브로커, 캐시 등 외부 리소스든 상관없이 URI 등으로 추상화하여 접근합니다. |

| V. Build, release, run (빌드, 릴리즈, 실행) | 애플리케이션의 앱은 빌드(build), 릴리즈(release), 실행(run)의 세 단계를 명확히 분리해야 합니다. |

| VI. Processes (프로세스) | 애플리케이션은 무상태(stateless) 프로세스로 실행되어야 하며, 상태는 외부에 저장해야 합니다. |

| VII. Port binding (포트 바인딩) | 애플리케이션은 자체적으로 HTTP 서버를 실행하고, 외부에 포트를 통해 서비스를 제공합니다. |

| VIII. Concurrency (동시성) | 애플리케이션은 수평 확장을 위해 여러 개의 프로세스(혹은 컨테이너)를 병렬로 실행할 수 있어야 합니다. |

| IX. Disposability (폐기 가능성) | 애플리케이션은 빠르게 시작하고, 정상적으로 종료되며, 종료 시에도 상태를 정리하고 복구 가능해야 합니다. |

| X. Dev/prod parity (개발/운영 환경 일치) | 개발, 스테이징, 운영 환경 간의 차이를 최소화하여 “내 환경에서는 잘 되는데?” 문제를 방지합니다. |

| XI. Logs (로그) | 애플리케이션은 로그를 파일에 저장하지 않고 표준 출력으로 기록하며, 로그 수집은 외부 시스템이 담당합니다. |

| XII. Admin processes (관리 프로세스) | DB 마이그레이션이나 임시 디버깅 작업 등은 앱과 같은 실행 환경에서 실행되어야 합니다. |

이렇게 12가지 원칙은 클라우드 네이티브 애플리케이션 설계의 ‘기본기’이자, 쿠버네티스 기반 마이크로서비스 운영의 실천 기준으로도 매우 유효합니다. 단지 오래된 개발 문화에서 벗어나기 위한 규범이 아니라, 현대적인 소프트웨어 생애주기를 위한 실용적인 설계 철학으로 받아들이는 것이 중요합니다.

The Twelve-Factor App은 누가, 언제, 왜 만들었을까요?

2011년, 미국의 PaaS(Platform as a Service) 기업인 Heroku에서 일하던 개발자들이 “The Twelve-Factor App”이라는 문서를 발표하였습니다. 이 문서는 그들이 수년간 Heroku 플랫폼 위에서 수천 개의 SaaS 애플리케이션을 운영하고 호스팅하면서 겪은 경험을 바탕으로, 현대적인 웹 애플리케이션이 갖추어야 할 아키텍처 원칙을 체계적으로 정리한 것입니다. 이 원칙은 개발자 Adam Wiggins를 중심으로 정리되었으며, Heroku의 인프라가 점점 더 많은 애플리케이션을 수용하게 되면서 공통적으로 반복되던 문제들에 대한 해법을 ‘12가지 요소‘라는 구조로 제시한 것입니다.

당시 Heroku는 단순한 호스팅 서비스가 아닌, 애플리케이션이 개발되어 클라우드 환경에서 운영되기까지의 전 과정을 아우르는 PaaS를 지향하고 있었기 때문에, 애플리케이션이 특정 환경에 종속되지 않고 유연하게 배포되고 운영될 수 있어야 했습니다. 이러한 배경 속에서 Twelve-Factor App은 “어디서나 실행 가능한, 변경에 강한 애플리케이션”을 만들기 위한 개발 철학으로 자리잡았습니다.

The Twelve-Factor App이 나오기까지의 문제점과 배경

12요소 앱이 등장하기 전, 즉 2010년대 초반까지의 일반적인 웹 애플리케이션 개발 및 배포 환경은 지금과는 사뭇 달랐습니다. 당시 개발팀들이 겪었던 고질적인 문제들은 12요소 앱이 왜 필연적으로 등장할 수밖에 없었는지를 잘 보여줍니다.

가장 큰 문제는 ‘환경의 불일치’

개발자의 로컬 PC 환경, 테스트 서버 환경, 스테이징 환경, 그리고 실제 운영 환경이 모두 미세하게 달랐습니다. 누군가의 PC에서는 잘 동작하던 애플리케이션이 테스트 서버에만 올라가면 에러를 뿜어내는 “내 컴퓨터에서는 잘 됐는데요?”라는 말은 당시 개발팀의 일상이었습니다. 이러한 서버들은 각기 다른 라이브러리 버전, 운영체제 패치, 설정 파일 등을 가지고 있어 ‘눈송이 서버(Snowflake Server)’라 불리기도 했습니다. 한번 망가지면 똑같이 복제하기가 거의 불가능한, 아주 특별하지만 깨지기 쉬운 존재였던 셈이죠. 이는 배포의 불안정성을 높이고, 신규 개발자가 프로젝트에 합류하는 것을 극도로 어렵게 만들었습니다.

두 번째는 ‘암묵적 종속성’의 문제

애플리케이션이 제대로 동작하기 위해 필요한 특정 시스템 라이브러리(예: ImageMagick, GD 라이브러리)나 서비스(예: 로컬에 설치된 PostgreSQL)가 코드에는 명시적으로 선언되어 있지 않았습니다. 개발자는 자신의 머릿속에만 있는 지식에 의존해 수동으로 환경을 설정했고, 이는 자동화된 배포 파이프라인을 구축하는 데 큰 걸림돌이 되었습니다.

세 번째는 ‘설정과 코드의 강한 결합’

데이터베이스 접속 정보, 외부 API 키 같은 설정 값들이 소스 코드에 하드코딩되거나, 특정 환경에만 존재하는 설정 파일(e.g., database.yml)에 담겨 버전 관리 시스템(Git 등)에 함께 커밋되곤 했습니다. 이는 심각한 보안 위협일 뿐만 아니라, 개발/테스트/운영 환경마다 다른 설정을 적용하기 위해 코드를 수정하거나 복잡한 배포 스크립트를 작성해야 하는 비효율을 낳았습니다.

마지막으로, 애플리케이션이 ‘상태를 가지는(Stateful)’ 경향이 강함

예를 들어, 사용자가 업로드한 파일을 서버의 로컬 디스크에 저장하거나, 사용자 세션 정보를 서버 메모리에 직접 저장하는 방식이 흔했습니다. 이런 구조는 트래픽이 몰려 서버를 여러 대로 늘리는 수평 확장(Horizontal Scaling)을 매우 어렵게 만듭니다. 특정 사용자의 요청은 반드시 해당 파일이나 세션 정보가 저장된 바로 그 서버로 전달되어야만 했기 때문입니다. 서버 한 대가 다운되면 그 서버에 저장된 데이터는 유실될 위험이 컸습니다.

이러한 문제들은 애플리케이션을 취약하게 만들고, 배포를 고통스러운 이벤트로 만들며, 비즈니스 성장에 따라 급증하는 트래픽을 감당하지 못하게 하는 족쇄가 되었습니다. 클라우드 시대, 특히 MSA(Microservices Architecture)와 컨테이너 기반의 운영 모델로의 전환이 요구되면서 더욱 분명해졌습니다. 다수의 마이크로서비스가 개별적으로 배포되고 독립적으로 운영되려면, 서비스 자체가 스스로 “운영 가능성(Operability)”을 갖추고 있어야 했기 때문입니다. Twelve-Factor App은 바로 이러한 시대적 요구에 대응하여, 클라우드 네이티브 애플리케이션의 표준적인 개발 방법론으로 제시된 것입니다.

The Twelve-Factor App이 적용되어 구축된 성공 사례

The Twelve-Factor App 원칙은 특정 기술이나 프레임워크에 종속되지 않는 보편적인 애플리케이션 설계 방법론입니다. 이 원칙은 클라우드 네이티브 시대에 맞춰 SaaS(Software as a Service) 애플리케이션을 설계하고 운영하는 데 필요한 핵심 개념들을 체계화한 것으로, 오늘날 수많은 성공적인 기술 기업들의 아키텍처와 개발 문화에 깊이 스며들어 있습니다.

대표적인 성공 사례 Heroku

Heroku 플랫폼은 이 12가지 원칙을 충실히 반영하여 구성되었고, 개발자가 자연스럽게 이 원칙을 따르게끔 설계되어 있습니다.

예를 들어, 개발자가 git push heroku main 명령어를 실행하면, Heroku는 하나의 명확한 코드베이스에서 코드를 가져옵니다. 이처럼 애플리케이션은 반드시 단일 코드베이스를 기반으로 관리되어야 하며, 이는 소스 컨트롤 시스템을 통해 관리됩니다.

그 다음에는 애플리케이션이 필요로 하는 모든 의존성을 자동으로 설치합니다. 이는 외부 라이브러리나 모듈이 애플리케이션 내부에 명시적으로 선언되어 있어야 함을 의미합니다.

이후 Heroku는 소스 코드를 빌드하고 릴리스 및 실행하며, 설정 정보는 모두 환경 변수를 통해 외부에서 주입됩니다. 이렇게 함으로써 코드는 환경에 의존하지 않으며, 설정을 코드와 철저히 분리해 관리할 수 있습니다.

애플리케이션이 실행되는 동안 생성되는 로그는 표준 출력(stdout)으로 스트리밍되며, 중앙 집중식 로그 수집 시스템에서 이를 수집해 분석할 수 있습니다.

또한 Heroku에서 실행되는 모든 프로세스는 상태를 저장하지 않도록 설계되어 있으며, 여러 개의 인스턴스를 수평적으로 확장하는 것도 매우 간단합니다.

이처럼 Heroku는 개발자의 생산성을 높이고 애플리케이션의 신뢰성을 확보하기 위한 12가지 원칙을 자연스럽게 실현하는 플랫폼으로, 12-Factor App의 이상을 현실에서 증명한 대표 사례라 할 수 있습니다.

또 다른 성공적인 사례 Netflix

넷플릭스는 공식적으로 “12-Factor App을 따릅니다”라고 선언하진 않았지만, 그들의 마이크로서비스 아키텍처 전반에 이 철학이 깊이 녹아 있습니다.

예를 들어, 넷플릭스는 설정 정보를 코드에서 분리하고 동적으로 주입하기 위해 ‘Archaius’라는 설정 관리 시스템을 활용합니다. 이를 통해 코드를 재배포하지 않고도 설정값을 실시간으로 변경할 수 있습니다.

또한 데이터베이스나 메시지 큐 같은 백엔드 서비스들은 독립된 리소스로 간주되며, 네트워크를 통해 연결됩니다. 이런 구조 덕분에 애플리케이션은 특정 인프라나 서버에 종속되지 않고 유연하게 다른 리소스로 교체될 수 있습니다.

넷플릭스는 모든 프로세스를 상태 없는 방식으로 운영하며, 서비스가 언제든지 예고 없이 종료될 수 있다는 가정을 바탕으로 아키텍처를 설계합니다. 이를 테스트하기 위해 실제로 프로덕션 환경에서 무작위로 서버를 종료시키는 ‘카오스 멍키(Chaos Monkey)’ 도구를 사용합니다. 이는 빠르게 시작되고, 중단되어도 시스템 전체에 영향을 주지 않도록 설계된, 종속성 없는(disposable) 서비스의 구현 사례입니다.

이 외에도 Shopify, Salesforce, Slack과 같은 주요 SaaS 기업들, 그리고 Kubernetes 기반 클라우드 네이티브 환경에서 운영되는 다양한 서비스들이 의식적이든 무의식적이든 이 12가지 원칙을 따르고 있습니다. 이는 12-Factor App이 단순한 제안이나 이상적인 모델을 넘어, 현대 소프트웨어 개발의 사실상 표준(de facto standard)으로 자리 잡았다는 것을 보여줍니다.

The Twelve-Factor App으로 지금 개발하지 않는다면 무슨 문제가 있을까요?

“굳이 12요소를 전부 따라야 할까요? 우리 방식대로도 잘 돌아가는데요.” 라고 반문하실 수도 있습니다. 물론 소규모의 단일 서버 애플리케이션이라면 일부 원칙을 따르지 않아도 큰 문제가 없을 수 있습니다. 하지만 비즈니스가 성장하고 시스템이 복잡해지는 현대의 소프트웨어 환경에서 12요소 원칙을 무시하는 것은 미래에 발생할 문제의 씨앗을 심는 것과 같습니다.

첫째, MSA와 쿠버네티스 환경에 대한 부적합성이 가장 큰 문제입니다.

쿠버네티스와 같은 컨테이너 오케스트레이션 시스템은 애플리케이션이 12요소 원칙을 따른다고 ‘가정’하고 설계되었습니다. 예를 들어, 쿠버네티스는 트래픽에 따라 파드(Pod, 컨테이너의 실행 단위)를 자동으로 늘리거나 줄입니다(Auto-scaling). 만약 여러분의 애플리케이션이 로컬 파일 시스템에 중요한 데이터를 저장하는 ‘Stateful’ 애플리케이션이라면(VI. Processes 위반), 쿠버네티스가 파드를 임의로 종료하고 재시작할 때 데이터가 유실될 것입니다. 또한, 설정을 환경 변수가 아닌 파일로 관리한다면(III. Config 위반), 쿠버네티스의 ConfigMap이나 Secret과 같은 강력한 설정 관리 기능을 제대로 활용할 수 없게 되어 배포가 복잡해집니다. 결국, 현대 클라우드 인프라가 제공하는 자동화, 탄력성, 회복탄력성의 이점을 전혀 누리지 못하고, 오히려 인프라와 애플리케이션이 서로 충돌하는 상황을 맞이하게 됩니다.

둘째, DevOps 문화의 정착 실패로 이어집니다.

12요소는 개발(Dev)과 운영(Ops) 사이의 명확한 ‘계약’을 정의합니다. 개발팀은 원칙에 따라 이식성 높은 애플리케이션 아티팩트(Artifact)를 만들고, 운영팀은 이 아티팩트를 어떤 환경에서든 동일한 방식으로 실행할 수 있어야 합니다. 만약 개발/운영 환경의 차이가 크고(X. Dev/prod parity 위반), 의존성이 명시적으로 관리되지 않는다면(II. Dependencies 위반), 두 팀 사이의 ‘책임의 벽’은 허물어지지 않습니다. 배포는 여전히 수작업과 예외 처리로 가득한 고통스러운 과정으로 남게 되며, 이는 CI/CD(지속적 통합/지속적 배포) 파이프라인 구축을 불가능하게 만듭니다.

셋째, 총소유비용(TCO)의 증가를 피할 수 없습니다.

12요소 원칙을 따르지 않은 애플리케이션은 유지보수가 어렵고 기술 부채가 빠르게 쌓입니다. 새로운 개발자가 프로젝트에 적응하는 데 오랜 시간이 걸리고(Onboarding), 작은 변경사항 하나를 배포하는 데에도 많은 인력과 시간이 소요됩니다. 특정 클라우드 벤더나 특정 버전의 OS에 강하게 종속되어, 더 저렴하거나 성능 좋은 인프라로 이전하는 것이 사실상 불가능해지는 ‘벤더 종속(Vendor Lock-in)’ 문제에 직면할 수도 있습니다. 결국 단기적인 개발 편의를 위해 포기한 원칙들이 장기적으로는 훨씬 더 큰 비용으로 돌아오게 됩니다.

결론적으로, 오늘날 12요소 앱 원칙을 따르지 않는 것은 단순히 ‘구식’으로 개발하는 것을 넘어, 비즈니스의 성장과 기술의 발전에 발맞춰 나갈 수 있는 능력을 스스로 포기하는 것과 같습니다.

소프트웨어를 The Twelve-Factor App으로 만들기 전과 후의 비교

이론적인 설명을 넘어, 12요소 원칙을 적용했을 때 애플리케이션의 특성이 어떻게 달라지는지 한눈에 비교할 수 있도록 표로 정리해 보았습니다. 이는 여러분의 현재 개발 방식이 어느 쪽에 가까운지 점검하고, 앞으로 나아가야 할 방향을 설정하는 데 도움이 될 것입니다.

| 항목 (Concern) | The Twelve-Factor App 적용 전

(전통적인 방식) |

The Twelve-Factor App 적용 후

(클라우드 네이티브 방식) |

|---|---|---|

| 코드베이스와 배포 | 여러 개의 코드베이스가 하나의 앱을 구성하거나, 하나의 코드베이스에서 여러 앱이 배포될 수 있어 혼란스러움. | 하나의 코드베이스는 버전 관리 시스템에서 추적되며, 여러 환경에 배포됨 (I. Codebase).

배포 단위가 명확함. |

| 의존성 관리 | 시스템에 특정 라이브러리가 설치되어 있다고 암묵적으로 가정함. 개발자마다 다른 버전의 라이브러리를 사용. | 모든 의존성을 명시적으로 선언하고 격리함 (II. Dependencies).

requirements.txt(Python), Gemfile(Ruby) 등을 통해 어떤 환경에서든 동일한 의존성을 설치. |

| 설정 관리 | DB 접속 정보, API 키 등을 코드에 하드코딩하거나 버전 관리에 포함된 설정 파일에 저장. 보안에 취약하고 환경별 수정이 어려움. | 설정은 코드와 완전히 분리되어 환경 변수(Environment Variables)를 통해 주입됨(III. Config).

코드 변경 없이 환경별 설정 적용 가능. |

| 백엔드 서비스 | 로컬에 설치된 DB나 캐시 서버에 강하게 결합. DB를 교체하려면 코드를 수정해야 할 수 있음. | 데이터베이스, 메시지 큐 등 모든 백엔드 서비스를 네트워크로 연결되는 부착된 리소스(Attached Resources)로 취급함 (IV. Backing Services). |

| 빌드, 릴리스, 실행 | 빌드, 설정 적용, 실행 단계가 명확히 분리되지 않고 스크립트에 섞여 있음. 롤백이 어렵고 배포 과정이 복잡함. | 빌드, 릴리스, 실행 단계를 엄격하게 분리함 (V. Build, release, run).

빌드된 아티팩트에 설정을 결합해 릴리스를 만들고, 이를 실행. 롤백이 용이함. |

| 프로세스 실행 | 사용자 업로드 파일, 세션 등 ‘상태(State)’를 서버 메모리나 로컬 디스크에 저장. 수평 확장이 어렵고 서버 장애 시 데이터 유실 위험. | 애플리케이션을 하나 이상의 상태 비저장(Stateless) 프로세스로 실행함 (VI. Processes).

필요한 모든 상태는 데이터베이스 같은 백엔드 서비스에 저장. |

| 스케일링 | 주로 더 좋은 사양의 서버로 교체하는 수직 확장(Vertical Scaling)에 의존. 비용이 비싸고 한계가 명확함. | 프로세스 모델을 통한 수평 확장(Horizontal Scaling)을 기본으로 함 (VIII. Concurrency).

필요에 따라 동일한 프로세스를 여러 개 실행하여 부하 분산. |

| 애플리케이션 생명주기 | 시작하는 데 오래 걸리거나, 갑작스러운 종료에 취약함. 서버 재시작이 큰 이벤트가 됨. | 빠르게 시작하고, 우아하게 종료되도록 설계하여 폐기 가능성(Disposability)을 극대화함 (IX. Disposability).

견고성과 빠른 스케일링을 보장. |

| 개발/운영 환경 | 개발, 스테이징, 프로덕션 환경이 서로 다름. “내 PC에선 됐는데” 문제가 빈번하게 발생. | 개발, 스테이징, 프로덕션 환경을 최대한 동일하게 유지함 (X. Dev/prod parity).

버그를 조기에 발견하고, 지속적인 배포를 가능하게 함. |

| 로그 처리 | 로그를 파일에 기록함. 여러 서버의 로그를 통합해서 보려면 별도의 복잡한 설정(Log shipper 등)이 필요. | 모든 로그를 이벤트 스트림(Event Stream)으로 취급하여 표준 출력(stdout)으로 내보냄 (XI. Logs).

실행 환경이 로그를 수집, 처리, 저장. |

| 관리 프로세스 | DB 마이그레이션, 데이터 클리닝 등 일회성 관리 작업을 실행하기 위해 프로덕션 서버에 직접 접속(SSH)하여 실행. | DB 마이그레이션과 같은 관리 작업을 앱 코드와 동일한 환경에서 일회성 프로세스로 실행함 (XII. Admin processes).

모든 작업이 버전 관리되고 반복 가능. |

마무리

이처럼 Twelve-Factor App은 단순한 코딩 규약이 아니라, 클라우드 네이티브와 DevOps 시대의 소프트웨어가 갖추어야 할 기본 철학입니다. 마이크로서비스 아키텍처(MSA)와 Kubernetes 같은 분산 환경에서는 특히 이 원칙이 서비스의 유연성과 신뢰성을 담보하는 핵심이 됩니다. 따라서 애플리케이션을 설계하거나 아키텍처를 기획하는 단계에서부터 12가지 원칙을 체화하고 적용하는 것이, 조직의 민첩성과 생존력을 높이는 길이 됩니다.

더 나아가, 이러한 철학이 체화된 조직은 변화에 강하고, 운영에 능하며, 사용자에게 더 빠른 가치를 전달할 수 있는 기술 기반을 갖추게 됩니다. 지금 이 순간에도 Twelve-Factor App을 실천하고 있는 기업들은, 이미 미래로 한 걸음 앞서 나아가고 있습니다.